看高原煤区变为生态“绿”地

00:00 / -实施山水林田湖草生态保护修复,是党中央强化生态文明建设和健全国土空间生态修复保护的重要举措。贵州省乌蒙山区山水林田湖草生态修复重大工程属于自然资源部、生态环境部、财政部实施的试点工程,实施期限为2018年至2020年。六盘水市钟山区大河镇煤矿集中开采区矿山环境综合整治工程成为闪光点。

大河镇煤矿资源丰富,作为“三线”建设和改革开放初期的西南片区重要能源基地,为地方经济带来了巨大活力。大河镇生态修复属于其中乌江源矿山生态环境综合治理项目,作为资源型发展地区,大河镇曾经依煤而兴,随着煤炭资源的逐渐枯竭和不可再生,带来环境破坏一系列问题,甚至成为采煤塌陷区,地区发展也因煤而变,生态脆弱与贫困落后交织叠加。

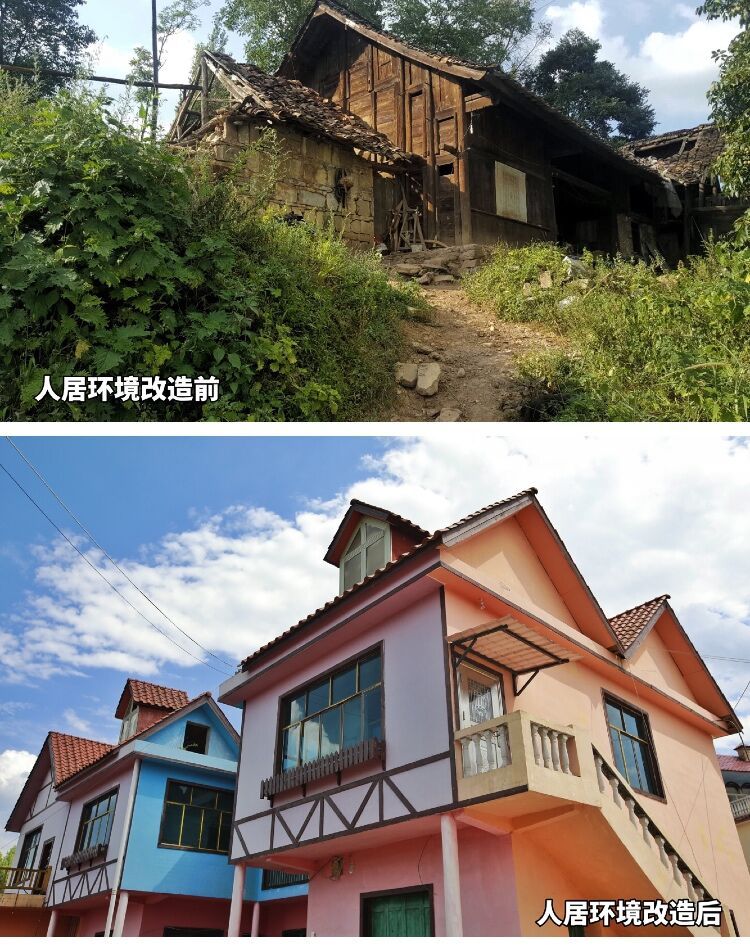

由于开采历史悠久和计划经济时期重开发、轻治理,使该镇付出了巨大的生态环境代价。为保障地质灾害区域群众的生命和财产安全,改善矿区人居环境,丰富矿区产业业态,实现矿区精准扶贫,大河镇立足生态优势、城郊优势,以农村“三变改革”为引领,将矿山综合治理与地质灾害治理、美丽乡村建设、人居环境改造、精准扶贫等政策有机结合,开展山、水、林、田、湖、草生态保护修复,大力发展特色农业、旅游产业、文化产业,走出了一条增强农村发展内生动力、促进群众增收致富的矿山地质环境综合治理新路子。

当地党委、政府和职能部门努力统筹生态恢复和脱贫攻坚协同发展、相互促进,选择了走生态扶贫结合道路,至2019年底,大河镇森林覆盖率提高到63%,实现村所有建档立卡贫困人口“清零”,成为省级生态镇,治下的周家寨村也被命名为省级生态村,当地经历了繁荣、衰退、治理、转型、新生的发展过程。

从六盘水市中心城区出发,车行20多分钟,依山傍水的钟山区大河镇映入眼帘……

“这些茶树是今年我们二期项目计划种植1200亩,目前已经完成了一半。”在大河镇周家寨村,一个当地人称作公鸡岭的山头上,附近土地多数都种上了茶树,已经长到了小腿高,贵州钟山开发投资有限责任公司副总经理陆魁元介绍:“茶树进行矿区生态修复,茶树根系发达,涵养水分和土壤能力强,可采摘长达50年,本地土壤适合种茶,为当地带来了可观的经济效益和生态效益。”

在当地打造钟山区茶旅一体化休闲度假区中,该公司负责大河镇区域项目,选择能够形成产业的小灌木茶树为项目建设区土地复绿植物,把矿区开发成为度假区,把茶园变成公园,项目整体规划注重生态保护和可持续发展。

大河镇早在上世纪60年代就进行大规模开采,也因此造成当地伤痕累累、满目疮痍:山体破碎、岩石裸露、采空区地面塌陷、废渣乱堆、含水层破坏、植被消失、水土污染……据不完全统计,截止2014年采矿损毁土地达6.54k㎡,煤矸石等矿渣近0.88亿吨,年产矿坑水1.2亿吨,对生态系统造成重大威胁和破坏,治理问题显得迫切而突出。

“前面这块地就是塌陷下沉了,顺着地势走向原本要比周围高才正常。”陆魁元介绍,大河镇属于采空区,他们对于这个新发现可能存在塌陷情况区域,准备竖立几块警示牌提醒他人注意人身安全。

生态治理是恢复绿水青山的重要途径,是一项长期、系统的工程。大河镇突出“一体化”综合治理,构建起了“政府主导、部门引导、企业社会共同参与”的保护与治理新机制,形成“村、企、社、民”四位一体综合治理模式。

充分整合发改、规划、环保、生态、民政、旅游、国土等部门成果,实现城乡规划、土地利用规划、产业发展规划、城镇功能规划、公共服务规划、人口发展规划、生态保护规划、民生保障规划、矿山地质环境修复规划“九规合一”,将矿区治理与村庄区位条件、历史文化、产业发展、资源优势、集聚特征等因素相衔接,实行生态保护修复“一张图”调度管理。

通过生态修复治理工作的开展,大河镇不断完善配套路、水等基础设施,推进采煤快速通道、采煤沉陷区公路网提级改造、现代农业园区观光道路、农村“组组通”公路建设,实现矿区内园区和旅游景区二级公路全覆盖,建设红岩水库共计解决了2.4万人饮用水安全问题,让昔日的塌陷区变成绿色宜居地。

对矿区土地实施综合开发、全面整治、科学利用,按照不同土壤条件标准规划复垦复绿条件。大河镇煤矿集中开采区矿山环境综合整治工程子项目土地复绿工程,分批实施打造不同农业产业,将矿区治理与村庄区位条件、历史文化、产业发展、资源优势、集聚特征等因素相衔接,优化生态空间,重塑矿区面貌,实现基础设施互联互通、生态环境优美。

产业单一、难以转型的尴尬境地,除了留下令人触目惊心的矿山生态疮疤,还有煤企退出后留下的产业真空,如何填补、谁来填补、怎样填补,都需要用新的产业结构体系来统筹规划、有效治理。

据钟山区政府办党组成员张星介绍,乌江源矿山生态环境综合治理项目从2018年实施以来,区里高站位部署、高标准谋划,坚持绿色理念、产业推动,在大河镇推行了治理和开发结合的方式,实施生态产业化的绿色发展模式,为地方发展不仅输血还造血。

要把这个高原煤区变为生态“绿”地,激发生态修复中蕴含的新动能,把生态效益转化成为经济效益,把自然资源变为社会财富,为产业经济发挥“造血”功能,让生态修复推动环境保护与经济发展协同并进。

突出“立体化”生态产业。大河镇打造了万亩精品蔬菜、万亩特色经果、万亩花卉苗圃等生态产业观光带,建设嘎尼庄园、嘠尼茶园、大地印象等都市型现代农业示范点。发展了一批高山冷凉蔬菜、黑大蒜等“林下产业”,形成特色经果18000亩、蔬菜10000亩、红豆杉1300亩、3000亩茶叶、花卉药材8500亩、花卉苗圃6200亩等产业生态观光带。

转型的过程中,大河镇实现经济高效、生态优先的产业结构布局,摆脱资源魔咒、跳出窘境,打造多元立体的综合生态产业体系,万亩生态农业、伴生能源开发、文旅融合产业协调发展。

煤层气作为煤炭开采过程中的伴生资源,受限于技术等原因,长期以来并没有得到有效的开发利用,大河镇煤层气具有储量大、分布集中、品位较高、适合大规模开发等优势突出。

当地对矿产资源深度挖掘整理、多次开发利用,变成新兴资源,由六盘水能源投资开发有限公司投资建设,预计到2020年可建成钻井245口,产能1亿立方米/年。

发挥地热旅游资源的独特优势,用地热资源打造温泉酒庄,依托山势建设98个温泉养身池等,实现矿产资源的绿色发展。

随着大河镇生态环境和基础设施不断完善,也为当地引来四面八方的游客,大河乡村旅游迎来“井喷式”增长,近四年来累计接待休闲旅游农业体验318万余人次,旅游总产值1.21亿元,带动农民从业1.1万人。

大河镇的生态实践,让矿区抖落污尘、重披绿装,重现绿水青山的生态美景,谱写了生态保护和经济发展共治共兴、融合协同的新篇章,探索出一条生态环境良好、产业布局合理、农民增收致富的生态产业富民之路。

生态修复本质就是科学合理提升生态环境资源供给,大河镇在危机中寻找新机,将生态治理和脱贫攻坚结合,扩大生态环境承载规模与改善生存质量,艰难转型酝酿新生,最终走出困境化蛹成蝶。

2019年区域内农村常住居民人均可支配收入达14137元,减贫437人,垃圾无害化处理率达100%,辖区内环境空气质量优良率达95%,并建成了一个AAA级旅游景点。

让资金活水流动起来,通过4.5亿财政资金撬动社会资本39.3亿,进行基础设施建设完善、人居环境改造、清洁能源开发生产,引入社会资金实施矿区绿色生态产业发展。

“大河镇7个村村级集体经济积累均达500万以上。”大河镇党委副书记、镇长徐朝朝介绍,2019年发展优势农业产业,新增产业8100亩,种植蔬菜、茶叶等产业带动2560名贫困群众增收。

生态治理改造解决了百姓的生存环境问题,如何提供工作岗位、找到合适工作、保证持续收入,带领大河镇居民增收致富、全体奔小康才是治理目的归宿。

新环境开启新生活,大河镇以“三变”改革股权为纽带聚集资源要素,引导村集体和农户以“山、地、林、田、湖、房、路、水”等所有经营性的资源、资产、资金入股经营主体,整理闲置资源、盘活现有存量,打造新业态支撑新生活、新模式巩固新环境。

周家寨村农民以土地经营权入股民润合作社发展葡萄产业,合作社对入股农户采取“保底+实物分红”的方式进行收益分配,实现贫困群众166人脱贫致富。

通过矿区综合整治,强劲助推脱贫攻坚。大河镇3个贫困村全部出列。下一步,将对大河矿采煤影响的农户进行集中安置,将受影响的土地纳入生态旅游产业园建设,让矿山企业与矿区群众形成发展共同体,将大河镇打造成看得见山,望得见水,留得住乡愁的全省矿区综合治理示范区。

— 热门评论 —